Parler d’« antisionisme » aujourd’hui n’a plus de sens, le projet sioniste de Theodor Herzl s’étant concrétisé avec la création de l’État d’Israël, dont l’existence n’est plus remise en question.

En revanche, critiquer le néosionisme religieux ou militer pour le postsionisme est une posture légitime et nécessaire.

La distinction entre néosionisme et postsionisme reste largement ignorée en France, ce qui est regrettable.

Sans cette clarification, il est impossible d’appréhender de manière intelligible les défis auxquels sont confrontés les Israéliens, qu’ils soient juifs ou arabes.

Cet article vise à éclairer le lecteur sur ces débats internes à Israël, en abordant les dimensions religieuse, politique, juridique et culturelle, sans recourir à des jugements biaisés ni à une lecture téléologique. Mon ambition est de produire une analyse claire et juste.

I – L’identité ethno-religieuse juive et ses implications

Selon Alain Dieckhoff, « avec l’avènement d’Israël, le sionisme a atteint son objectif principal », à savoir le « rassemblement des exilés » dans un État souverain.

Depuis, la question de l’identité d’Israël, de ses valeurs et de ses idéaux n’a cessé de se poser, expliquant notamment l’absence d’une constitution formelle.

Dans la plupart des pays, l’État-nation repose sur un système de valeurs et de principes inscrits dans une constitution.

En France, par exemple, la nationalité transcende les appartenances religieuses ou ethniques, en accord avec le principe de neutralité.

À l’inverse, le critère ethno-culturel, souvent associé à des distinctions raciales, réelles ou supposées, est généralement rejeté.

En Israël, la fusion entre ethnicité et religion, promue par le néosionisme, complique cette approche.

Une anecdote illustre cette tension. Une ancienne universitaire, spécialiste des araignées, m’a confié son trouble face à son ascendance juive.

Bien qu’athée, elle se sentait rattrapée par une identité juive qu’elle percevait comme imposée, gravée en elle sans son consentement.

Cette expérience souligne une singularité : l’identité juive semble mêler ethnicité et religion, au point de créer une confusion conceptuelle.

En effet, selon le principe de non-contradiction d’Aristote, un chrétien ne peut être à la fois chrétien et non chrétien.

Pourtant, il existe des « juifs non juifs », c’est-à-dire des individus revendiquant une identité juive sans adhérer à la religion.

Cette fusion ethno-religieuse, centrale pour le néosionisme, soulève des questions complexes.

Par exemple, peut-on parler d’« Arabes juifs » comme on parle de « Français juifs » ?

La nationalité française, telle que définie par Ernest Renan, repose sur un projet commun et non sur une essence ethno-religieuse.

En revanche, associer « Arabe » et « juif » crée un conflit sémantique, les deux termes renvoyant à des marqueurs ethno-culturels et religieux qui s’entrechoquent.

Un Arabe peut-il se convertir au judaïsme et être qualifié d’« Arabe juif » ?

Ou faudrait-il inventer un terme pour désigner un adepte du judaïsme indépendamment de ses origines, comme un Peul converti au judaïsme ?

La Cour suprême israélienne complique encore cette réflexion en refusant de reconnaître une « nationalité israélienne ».

En Israël, seule la citoyenneté existe, avec une distinction entre citoyens juifs et arabes sur les certificats de naissance.

Pour les néosionistes, une nationalité israélienne unifiée risquerait de dissoudre l’identité ethno-religieuse juive dans une communauté israélienne commune, menaçant ainsi le fondement même de l’État.

À l’opposé, les postsionistes et les Arabes israéliens défendent des idéaux démocratiques et une justice universelle, incompatibles avec cette vision ethno-centrée.

Une question centrale émerge : peut-on qualifier Israël d’« État juif » alors qu’il compte des citoyens non juifs, qu’ils soient athées, musulmans ou chrétiens ?

L’absence de consensus sur cette définition explique pourquoi Israël n’a toujours pas de constitution.

La tension entre les idéaux démocratiques du postsionisme et l’ethno-religiosité du néosionisme semble irréconciliable.

Seule l’inscription de la neutralité religieuse dans les lois fondamentales israéliennes permettrait de concilier démocratie et justice.

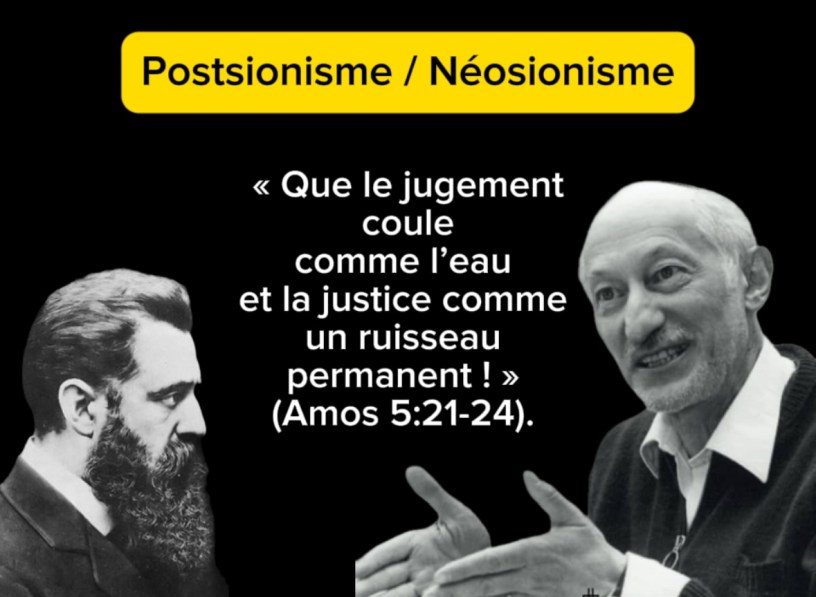

II – Justice et nationalisme dans les textes

Le prophétisme hébreu, notamment dans le livre d’Amos, place la justice au cœur de la mission d’Israël :

« Que le jugement coule comme l’eau et la justice comme un ruisseau permanent ! » (Amos 5:21-24).

Cette exigence divine, relayée par les prophètes, fait de la justice une vocation sacrée.

André Néher, rabbin et philosophe franco-israélien, l’exprimait avec force : « Périsse la communauté juive… Périsse l’État d’Israël si cette communauté devait être injuste, si cet État devait être injuste ! »

Après la guerre des Six Jours, interrogé par Emmanuel Levinas, il réaffirmait qu’Israël devait rester du côté de la justice.

Pourtant, un nationalisme juif, parfois exacerbé, peut compromettre cet idéal.

L’Évangile selon Matthieu illustre également cette tension.

Face aux pharisiens revendiquant fièrement « Nous avons pour père Abraham », Jean répond : « Des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham » (Matthieu 3:9).

Ce passage suggère que la judaïté ne repose pas sur la filiation biologique, mais sur un engagement spirituel et éthique, notamment envers la justice.

Or, deux mille ans plus tard, le système juridique israélien, notamment la 14e loi fondamentale, maintient une fusion entre critères ethnique et religieux.

Cette persistance du nationalisme fondé sur la « filiation abrahamique » entre en conflit avec l’aspiration à une justice universelle, défendue par les postsionistes et les textes prophétiques.

- EuroMaïdan : Comment le couple EU-US a semé les graines de la Guerre en Ukraine

- La Transformation Idéologique des Recrues Banyamulenge : Des Techniques d’Effondrement Psychologique à l’Implantation d’une Dichotomie Victime potentielle -Génocidaire potentiel

- L’absence d’intérêt stratégique pour les extrémistes hutu dans l’assassinat du président Habyarimana, et l’intérêt stratégique majeur d’un tel acte pour le FPR

- L’industrie rwandaise des faux témoignages au service de la neutralisation et de la spoliation de l’ancienne élite habyarimanienne.

- RÉCIT D’UNE MANIPULATION (15.07.2017)