Le narratif officiel du Rwanda sur les événements ayant conduit au génocide a souvent été repris tel quel par des historiens peu familiers avec la guerre de l’information et les opérations psychologiques.

Roméo Dallaire lui-même décrivit Paul Kagamé comme un « maître de la guerre psychologique », soulignant sa capacité à exploiter les faiblesses psychologiques et logistiques de ses ennemis, notamment lors de la prise de Kigali.

Les narratifs : des armes de guerre cognitive

Le 21 mai 2023 à Munich, on pouvait lire sur les écrans géants surplombant la scène sur laquelle évoluait le groupe Pink Floyd, le slogan suivant : « Control the narrative, rule the world » (Contrôlez le récit et gouvernez le monde).

Nous vivons effectivement à l’ère des récits, de ces narratifs qui manquent souvent d’objectivité quant au choix des éléments constituant leur contenu et quant à leur agencement.

Chaque jour, des professionnels du storytelling issus du marketing, d’unités spécialisées des armées, de certains départements de sciences sociales construisent avec créativité, ingéniosité, science, machiavélisme, des récits destinés à agir en profondeur sur la cognition des individus.

Le storytelling ne date pas d’hier. L’humanité n’a jamais cessé de se raconter des histoires.

Comme l’écrit le philosophe américain Daniel Dennett, « nous ne jouons pas ces histoires, mais souvent ces histoires se jouent de nous ».

Dans le domaine de l’influence, les narratifs sont composés « d’éléments de preuve sélectionnée et agencées non pas pour tenter d’approcher la vérité ou de viser le rétablissement des faits, mais pour influencer la perception du public », et ce, dans le but de faciliter la réalisation d’objectifs prédéterminés.

C’est ainsi que les narratifs sont devenus des armes de guerre cognitive qui parfois visent à renforcer le pouvoir d’un groupe et/ou à saper la puissance d’une nation.

Ce qui importe, c’est que les narratifs qui soutiendront l’intérêt national, celui du régime de Paul Kagamé, par exemple, puissent posséder un degré minimum de crédibilité pour qu’une simple analyse journalistique ne puisse venir les saper trop facilement.

Les récits destinés à agir sur les perceptions sont conçues de la même manière que les théories dites « prescriptive-normative » que Thierry Ménissier, professeur de philosophie, définit comme des « théories proposant un jeu de concepts assez crédibles pour que l’on puisse espérer d’eux qu’ils configurent la relation des hommes à la réalité et leur permette d’agir politiquement ».

Les narratifs font donc partie des livrables conçus dans le cadre des opérations dites psychologiques qui s’inscrivent dans des stratégies générales d’influence et qui consistent selon les termes de l’armée américaine à « influencer les audiences cibles (target audience) pour supporter les objectifs nationaux des états en véhiculant des informations sélectionnées et/ou en faisant la publicité des actions susceptibles d’influencer les émotions, les motivations, le raisonnement objectif et en définitive le comportement des audiences étrangères. »

La difficulté consiste à distinguer entre les narratifs destinés, d’une part, à alimenter une guerre d’influence, que l’on peut qualifier de téléologiques, car conçus pour produire des effets considérés comme souhaitables, lesquels visent à influencer les perceptions du public pour faciliter la réalisation d’intérêts nationaux, et, d’autre part, les narratifs scientifiques censés s’approcher au plus prêt du réel dans le cadre de la théorie de la correspondance.

Les narratifs d’influence avanceront souvent masqués et se présenteront parfois comme des récits scientifiques, notamment lorsqu’ils auront été rédigés par des chercheurs militants ou dans le cadre d’un contrat de mercenariat académique.

Paul Kagamé et la guerre psychologique

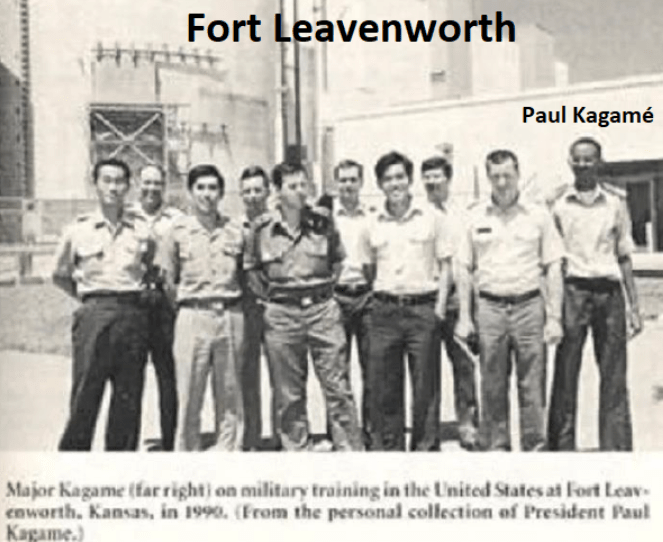

Avant de diriger le Front Patriotique Rwandais (FPR), Paul Kagamé occupait le poste de directeur adjoint des services secrets de l’Ouganda sous le régime de Yoweri Museveni.

En 1990, il suivit une formation aux États-Unis au Command and General Staff College de Fort Leavenworth, où il s’initia aux opérations psychologiques.

Paul Kagamé aurait même déclaré :

« Nous avons utilisé les communications et la guerre de l’information mieux que quiconque. Nous avons inventé une nouvelle manière de faire les choses.»

Le contexte de l’agression du Rwanda depuis l’Ouganda (1990)

Le 1er octobre 1990, une agression contre le Rwanda fut menée par des réfugiés tutsis installés en Ouganda depuis les années 1960. Ces derniers avaient été enrôlés dans l’Armée de Résistance Nationale (ARN) par Museveni, qui s’était appuyé sur eux pour renverser Milton Obote en 1986.

Dans le cadre de la politique ougandaise dite de « l’indigénéité », ces réfugiés tutsis furent intégrés à l’appareil militaire ougandais et formés au combat.

Paul Kagamé, alors directeur adjoint des services de renseignement, fut l’un des stratèges clés de cette opération.

Pourtant, cette invasion constituait une violation flagrante de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui stipulait dans son article 23, paragraphe 2 :

« Les États parties s’engagent à interdire :

a) qu’une personne jouissant du droit d’asile entreprenne une activité subversive contre son pays d’origine ;

b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes contre un autre État. »

Malgré cette violation manifeste du droit international, le FPR, grâce à un appui majeur de sa diaspora et au soutien des États-Unis, parvint à se présenter comme une armée de libération. Seule la France dénonça cette agression militaire.

En revanche, la communauté internationale, sous influence anglo-saxonne, prit parti pour les rebelles tutsis.

Cette agression se produisit dans un climat de tensions internes

Cette invasion s’inscrivait dans un contexte déjà marqué par des tensions internes croissantes au Rwanda : une crise économique due à la chute des prix du café, principale ressource du pays, et une agitation politique contre le régime autoritaire en place.

Dès les premiers jours de l’attaque, l’armée rwandaise (FAR), composée quasi exclusivement de Hutus, fut déployée pour contenir l’avancée du FPR. Mal préparées et en sous-effectif (entre 5 000 et 10 000 hommes initialement), les FAR durent rapidement se réorganiser :

Un recrutement massif, accompagné d’une formation accélérée, souvent limitée à l’apprentissage du maniement des armes individuelles, portant les effectifs à 35 000 hommes en 1994, fut mise en œuvre.

Parallèlement, le gouvernement rwandais assimila immédiatement l’attaque du FPR à une menace intérieure, accusant la population tutsie vivant au Rwanda de constituer une cinquième colonne.

Même si le FPR bénéficia d’un soutien discret de certains Tutsis et d’opposants Hutus, et que certains d’entre eux fournirent des renseignements cruciaux sur les positions des Forces armées rwandaises – ce que des rapports du général Dallaire attestent en soulignant que le FPR exploitait ces divisions internes –la réponse du Rwanda fut souvent indiscriminée.

Ainsi, dès octobre 1990, environ 10 000 Tutsis et opposants Hutus furent arrêtés pour prévenir l’émergence d’une « cinquième colonne » interne.

Le régime instrumentalisa les médias, notamment la radio, pour renforcer l’idée que le FPR était une force étrangère soutenue par l’Ouganda, ce qui en l’occurrence était le cas. Avec le recul, il apparaîtra que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et leur proxy ougandais jouèrent effectivement un rôle clé dans le soutien au FPR.

À cet égard, le major-général Roméo Dallaire écrira dans son livre :

« Si j’avais été un tant soit peu soupçonneux, j’aurais pu établir un lien entre la position d’obstruction des Américains et le refus du FPR d’accepter une MINUAR 2 plus importante.

Dans la période précédant la guerre, on voyait régulièrement l’attaché militaire de l’ambassade américaine se rendre à Mulindi (base du FPR). »

La peur d’un retour à la domination tutsie

La stratégie de l’autodéfense civile fut alimentée par la crainte d’un retour à une domination tutsie comparable à celle d’avant 1959.

Après le génocide, Dallaire écrira : » Qui, au juste avait tiré ses ficelles tout au cours de la campagne ?

Je plongeais dans des pensées sinistres, me demandant si la campagne et le génocide n’avaient pas été orchestrés pour un retour au Rwanda du statu quo d’avant 1959, époque à laquelle les tutsis dirigeaient tout. »

Cette peur fut donc assez facile à instiller, puisqu’elle n’était pas sans fondement.

En effet, en 1957, Grégoire Kayibanda, leader du mouvement hutu, rédigea le Manifeste des Hutus, dans lequel il revendiquait :

L’abolition de l’administration indirecte qui favorisait les Tutsis ;

Un accès équitable aux postes de la fonction publique ;

La reconnaissance de la propriété foncière individuelle.

La réponse des élites tutsies à ces revendications fut sans équivoque :

« Les Bahutu et nous (les Batutsi) avons toujours été dans un rapport de servage. Il n’y a donc entre eux et nous aucun fondement de fraternité. » (12 Bagaragu b’Ibwami, 1958)

Face à ce refus catégorique de toute réforme, la révolution de 1959 fut marquée par des violences interethniques, entraînant l’exil de nombreux Tutsis dans les pays voisins, où ils formèrent des réseaux influents.

Certains ne fuyaient pas seulement pour leur sécurité, mais aussi parce qu’ils jugeaient inconcevable de perdre leur supériorité.

C’est dans ce contexte qu’à partir du 1er octobre 1990, date de l’agression territoriale par le FPR, l’idée d’une cinquième colonne s’imposa dans l’esprit de nombreux Hutus, facilitant l’adhésion à une propagande accusant les Tutsis de préparer un retour à leur domination historique.

Deux événements majeurs renforcèrent cette perception :

L’assassinat de Melchior Ndadaye (président hutu du Burundi)

Modéré, il avait accepté un partage du pouvoir. Son assassinat par des militaires tutsis burundais laissa croire que les Tutsis ne toléreraient jamais aucun compromis.

Le 10 juillet 1993, Melchior Ndadaye fut le premier président hutu démocratiquement élu au Burundi, un pays marqué par des décennies de domination de la minorité tutsie (15 % de la population) et par un génocide qui, en 1972, décima l’élite hutue (120 000 victimes)[1].

Celui-ci chercha à promouvoir une politique de réconciliation nationale en nommant une Première ministre tutsie, Sylvie Kinigi.

Ainsi, ce qui fut préparé après l’agression territoriale du 1er octobre 1990 ne fut pas le génocide proprement dit, mais un programme d’autodéfense civile qui dégénéra et dont les conséquences furent l’élimination systématique de toute personne suspectée de sympathie envers le FPR, avec la présomption irréfragable que les Tutsis rwandais étaient nécessairement de potentiels alliés des Tutsis venus d’Ouganda.

Par ce geste symbolique visant à inclure la minorité tutsie dans le gouvernement, il souhaitait démontrer sa volonté de dépasser les clivages ethniques.

Le 21 octobre 1993, soit 102 jours après son investiture, il fut exécuté dans un camp militaire par des tutsis issus de l’armée.

Son assassinat par des militaires tutsis burundais suscita de la méfiance, rendant les acteurs politiques particulièrement vigilants quant à leurs engagements avec le FPR et avec les partis d’opposition.

Ainsi, le contexte burundais contribua à accréditer l’idée qu’il était difficile de faire confiance au FPR et que celui-ci avait pour ambition, comme au Burundi, de revenir à une domination tutsie historique.

L’attaque du 21 janvier 1993 et les massacres de civils perpétrés par le FPR

Entre le 1er octobre 1990, date de l’agression territoriale par le FPR depuis l’Ouganda, et le 21 janvier 1993, les représailles consécutives aux attaques du FPR provoquèrent, selon un rapport de Human Rights Watch, environ 2 000 morts tutsis, soit 74 morts par mois.

Le 8 février 1993, le FPR lança une attaque majeure, violant le cessez-le-feu en vigueur. Cette offensive, menée dans les régions de Byumba et Ruhengeri, connut des succès militaires significatifs.

Le FPR justifia cette action par la nécessité de mettre fin aux massacres de Tutsis et de débloquer les négociations entravées par le régime de Habyarimana. Cependant, des analyses suggèrent que l’objectif réel était de renforcer leur position militaire et politique.

Les conséquences humanitaires furent désastreuses.

L’offensive entraîna le déplacement d’environ un million de personnes, principalement des civils hutus, qui se réfugièrent autour de Kigali, et causa la mort de 40 000 civils, très majoritairement hutus.

Selon René Lemarchand, la majorité des interhamwe fut recrutée parmi les « internally displaced persons », c’est-à-dire les hutu déplacés consécutivement au « petit » génocide burundais de 1972 mais aussi aux attaques du FPR depuis le 1990

Des massacres furent perpétrés par le FPR dans plusieurs localités, notamment à Ruhengeri et Byumba.

Le FPR fut accusé de crimes contre l’humanité, incluant des exécutions de civils, des destructions d’infrastructures et des actes de terreur contre la population.

Cette offensive permit au FPR d’affaiblir la coalition gouvernementale, de s’emparer d’une grande partie de l’équipement militaire des Forces armées rwandaises (FAR) et de renforcer sa position dans les négociations.

Elle exacerba également la polarisation politique et militaire du pays, affaiblissant les modérés hutus qui soutenaient un dialogue avec le FPR.

Plusieurs témoins, y compris des officiers et des observateurs internationaux, rapportèrent les atrocités commises par le FPR durant cette période.

En résumé, l’offensive de février 1993 entraîna des conséquences dévastatrices sur la population civile.

Elle renforça les tensions ethniques et politiques, accrut la conviction que le FPR représentait un danger pour les Hutus et contribua à la dynamique qui conduisit au génocide.

Vers une guerre totale

À l’aube de l’attentat du 6 avril 1994, le climat était explosif. La thèse de la cinquième colonne était solidement ancrée dans les esprits tout comme la conviction que le FPR visait un pouvoir sans partage, prélude à une domination tutsie semblable à celle d’avant 1959.

Paul Kagamé s’était efforcé depuis l’agression territoriale du 1er octobre 1990 de radicaliser une partie des Hutus dits « modérés » pour les discréditer, se prévalant ainsi de l’absence d’interlocuteurs crédibles et de la mauvaise volonté du pouvoir rwandais.

Il employa une stratégie similaire à celle de Benjamin Netanyahu, consistant à favoriser l’ascension du Hamas pour affaiblir l’Autorité palestinienne.

En agissant comme un pompier pyromane, Kagame attisa les tensions au profit de sa cause mais au détriment des tutsi rwandais.

En réaction, la propagande mobilisa immédiatement la population hutue, tandis que le régime structura des groupes paramilitaires comme les Interahamwe, chargés de préparer le programme d’autodéfense civile.

L’élément déclencheur du génocide fut l’attentat contre l’avion transportant deux présidents hutus, un acte que plusieurs rapports dont le rapport Hourigan attribuèrent au FPR.

Quatre jours avant cet événement, Paul Kagamé tint des propos prophétiques au major-général Dallaire, qui les rapporta dans son livre :

« Jamais je ne l’avais vu aussi sombre. Il a simplement ajouté que nous étions à la veille d’un cataclysme et qu’une fois enclenché, aucun moyen ne permettrait de le contrôler. »

Finalement, le génocide contre les Tutsis et les Hutus accusés d’avoir collaboré avec le FPR s’inscrivit dans une stratégie d’autodéfense civile selon laquelle la fin justifia les moyens les plus atroces.

Parole d’une experte

La principale experte témoin auprès du TPIR, Alison Des Forges, auditionnée par la juridiction d’appel du TPIR s’exprimera en ces termes :

« Tout en voyant l’existence d’un plan de façon claire, je n’ai aucune façon, aucune manière d’établir que les personnes qui ont participé à ce plan avaient l’intention de commettre un génocide et de… »

« Et, en fait, je suppose même que certaines n’avaient pas cette intention.

Question : Donc, Madame, vous pensez que des personnes ont pu participer à cette planification du génocide de manière non intentionnelle ; est-ce que j’ai bien compris ?

Réponse : Sauf dans le sens où je ne dirais pas que ceux qui ont participé sans intention de commettre le génocide étaient des gens qui participaient à un plan génocidaire.

Parce que, si l’on doit essayer de voir les caractéristiques pour la définition de ce crime, il faut qu’il y ait intention consciente de la part des participants ou des auteurs.

Et donc, je ne tirerais pas ce type de conclusion, je dirais plutôt qu’il s’agissait de personnes – ou qu’il est possible qu’il se soit agi de personnes – qui ont participé à la planification d’un programme d’autodéfense civile avant le 6 avril, et dont l’intention n’était pas nécessairement de commettre un génocide.

Parce que je n’ai aucun moyen de savoir ou de prouver qu’il y avait une intention génocidaire de la part de chacune de ces personnes. »

Le résultat fut l’élimination de plus de 80 % des Tutsis du Rwanda, c’est-à-dire la commission d’un génocide à l’encontre des Tutsis – et ce, systématiquement, compte tenu d’une présomption de complicité considérée comme irréfragable – ainsi que des Hutus suspectés de collaboration.

[1] Lemarchand, René. « Le génocide de 1972 au Burundi. Les silences de l’Histoire », Cahiers d’études africaines, vol. 167, no. 3, 2002, pp. 551-568.

- EuroMaïdan : Comment le couple EU-US a semé les graines de la Guerre en Ukraine

- La Transformation Idéologique des Recrues Banyamulenge : Des Techniques d’Effondrement Psychologique à l’Implantation d’une Dichotomie Victime potentielle -Génocidaire potentiel

- L’absence d’intérêt stratégique pour les extrémistes hutu dans l’assassinat du président Habyarimana, et l’intérêt stratégique majeur d’un tel acte pour le FPR